Dr. Michael Kitzing, Singen: Wilhelm Zimmermann als Historiker des Bauernkriegs und Abgeordneter in der Frankfurter Paulskirche

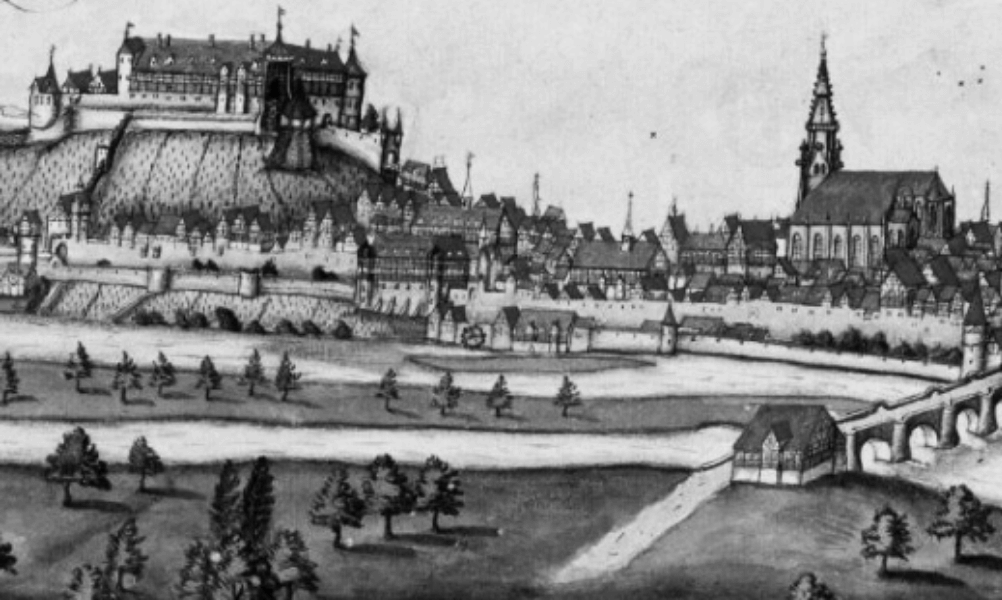

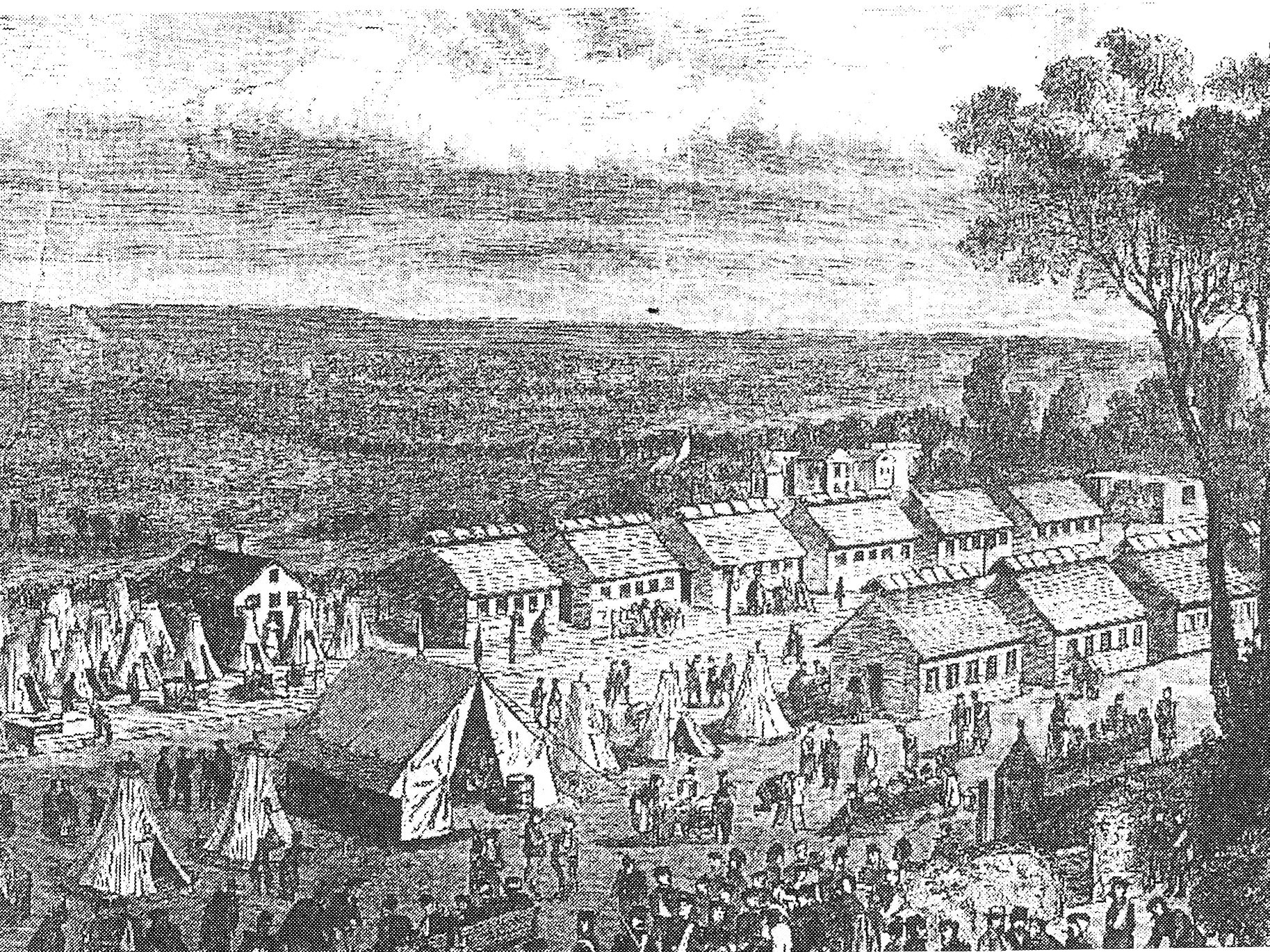

Hauptstaatsarchiv Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 4, Stuttgart, Baden-Württemberg, DeutschlandDer protestantische Pfarrer und Professor für deutsche Literatur und Geschichte am Stuttgarter Polytechnikum, Wilhelm Zimmermann (1807-1878), verfasste die erste Darstellung zur Geschichte des Bauernkriegs. Diese beschränkte sich nicht nur darauf, die Informationen älterer Chroniken zu wiederholen, sondern beanspruchte vielmehr, die Vorgänge der Jahre 1524/25 wissenschaftlich zu analysieren.

Dabei war der Blick Zimmermanns auf den Bauernkrieg freilich durch den Wunsch nach Reformen, ja Veränderungen in seiner eigenen Zeit geprägt. Denn Zimmermann war nicht nur Historiker, sondern zugleich Politiker: Als Abgeordneter des Wahlkreises Schwäbisch-Hall/Crailsheim in der Frankfurter Nationalversammlung hatte er sich zunächst zur konstitutionellen Monarchie bekannt, war dann aber rasch politisch nach links abgewandert. Er schloss sich der Fraktion Donnersberg an und trat als deren Mitglied sowie schließlich im Juni 1849 im Rumpfparlament für die Schaffung einer Republik ein.

Dies hatte in der anschließenden Reaktion Konsequenzen. Zimmermann verlor seine Professur, konnte jedoch wieder in den Pfarrdienst zurückkehren. Politisch ist Zimmermann, der Anfang der 1850er Jahre noch dem Stuttgarter Landtag angehörte, in späterer Zeit nicht mehr hervorgetreten. Gleichwohl entstanden weitere durchaus umfangreiche Geschichtswerke.

Der Vortrag möchte aus Anlass des Doppeljubiläums - 500 Jahre Bauernkrieg, 175 Jahre Revolution von 1848/49 - den Lebensweg und das Geschichtsbild Zimmermanns sowie sein politisches Selbstverständnis vorstellen. Zudem soll Zimmermann als innovativer und bei seinen Schülern überaus beliebter Lehrer porträtiert werden.